Les changements climatiques pourraient accentuer le comportement prédateur du phytoplancton, entraînant une hausse des émissions de CO2 dans l’atmosphère.

Le plancton – de minuscules organismes présents dans l’eau salée et l’eau douce – effectue près de la moitié de la photosynthèse sur notre planète. Mais ce que les scientifiques considèrent depuis longtemps comme du plancton végétal, ou phytoplancton, pourrait s’avérer être de voraces prédateurs.

Dans les lacs, le plancton se nourrit de bactéries unicellulaires. Celles-ci recyclent les nutriments nécessaires au bon fonctionnement des réseaux alimentaires lacustres.

Cet article fait partie de notre série Nos lacs : leurs secrets, leurs défis. Cet été, La Conversation vous propose une baignade fascinante dans nos lacs. Armés de leurs loupes, microscopes ou lunettes de plongée, nos scientifiques se penchent sur leur biodiversité, les processus qui s’y produisent et les enjeux auxquels ils font face. Ne manquez pas nos articles sur ces plans d’eau d’une richesse inouïe !

Dans le cadre de mes recherches, j’étudie le phytoplancton et le zooplancton (plancton animal). L’équipe de mon laboratoire se concentre sur les facteurs qui influencent la biodiversité et la dynamique des communautés de plancton, comme les changements climatiques et les polluants dans les lacs.

Nous avons récemment étudié dans quelles circonstances les phytoplanctons se nourrissent de bactéries, et comment les différentes conditions environnementales peuvent avoir une incidence sur leur activité.

Des convertisseurs d’énergie

Le phytoplancton est principalement composé d’organismes unicellulaires microscopiques appelés protozoaires (ou protistes). Cela fait référence au fait qu’on les a d’abord perçus comme des animaux primitifs (le suffixezoairea la même racine que zoo) car, bien qu’ils soient petits, ils sont souvent très mobiles. Beaucoup d’entre eux peuvent nager, parfois à grande vitesse, grâce à leurs flagelles, de longs poils qui ressemblent à des fouets.

Au départ, le phytoplancton était considéré comme un protozoaire libre et non parasite qui tire son énergie de la photosynthèse. Il utilise une machinerie cellulaire spécialisée appelée chloroplaste qui lui permet de convertir l’énergie lumineuse en glucose à l’aide d’eau et de dioxyde de carbone, tout comme les plantes terrestres.

Le phytoplancton libère de l’oxygène au cours de ce processus, et contribue ainsi largement à l’existence d’une atmosphère respirable sur Terre.

Grâce à la photosynthèse, le phytoplancton des lacs et des océans joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques, car cette « production primaire » réduit le dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Pour la photosynthèse, le phytoplancton a également besoin de nutriments tels que l’azote et le phosphore, qui sont les principaux composants des engrais utilisés pour l’agriculture et les jardins. Certains lacs peuvent manquer de ces nutriments, en particulier ceux dont l’eau est très pure.

D’autre part, le phytoplancton qui vit dans la profondeur des lacs peut manquer de lumière pour la photosynthèse. Dans l’une ou l’autre de ces situations, il semble que certaines espèces de phytoplancton puissent se tourner vers d’autres organismes comme source de nourriture.

Plantes prédatrices

En plus de fonctionner comme des plantes, de nombreuses espèces de phytoplancton peuvent avoir un comportement prédateur. Les écologistes utilisent le terme mixoplancton pour désigner ce type de phytoplancton.

Ce terme est une contraction du mot phytoplancton mixotrophe, tiré du fait qu’il consomme des ressources de manière mixte : dans ce cas, par la photosynthèse (photoautotrophie) et en consommant des bactéries (hétérotrophie).

Le mixoplancton se nourrit de bactéries par un processus appelé phagocytose. Il modifie sa membrane cellulaire pour englober complètement sa proie, et l’incorpore ainsi dans sa cellule.).

La vésicule est expulsée à l’intérieur de la cellule et forme un sac qui fonctionne comme un petit estomac en augmentant le taux d’acidité pour digérer la bactérie. Les proies constituent un paquet chargé de nutriments que le phytoplancton ne peut pas obtenir autrement dans le lac.

Une récente hypothèse propose que le mixoplancton pourrait « cultiver » des bactéries. Le carbone est un des composés indispensables au développement des bactéries. Mais elles semblent préférer le carbone que le phytoplancton libère par la photosynthèse sous une forme organique fortement dissoute.

Ainsi, pendant la photosynthèse, le mixoplancton libère du carbone qui aide les bactéries situées à proximité à croître. Mais lorsque l’activité photosynthétique est limitée (par manque de lumière ou de nutriments), ces phytoplanctons mixotrophes peuvent récolter les bactéries « cultivées à proximité » pour continuer à se développer.

Double stratégie

Les écologistes des milieux aquatiques pensent que le mixoplancton a recours à cette stratégie lorsque la lumière ou les nutriments sont limités, mais des recherches montrent qu’il peut aussi consommer des proies quand les températures augmentent.

Il s’est avéré complexe d’étudier la stratégie privilégiée par le mixoplancton dans différentes conditions environnementales naturelles. Les méthodes actuelles sont difficiles à mettre en œuvre et, comme il n’y a pas de gène clairement associé à la consommation de bactéries, les analyses génomiques ne permettent pas non plus de repérer cette activité.

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

L’une des approches adoptées dans mon laboratoire consiste à cibler des lacs où l’on s’attend à une présence accrue de mixoplancton. Une de nos études a récemment affiché des résultats contraires aux prédictions du modèle, avec plus de mixoplancton dans des lacs à forte teneur en nutriments.

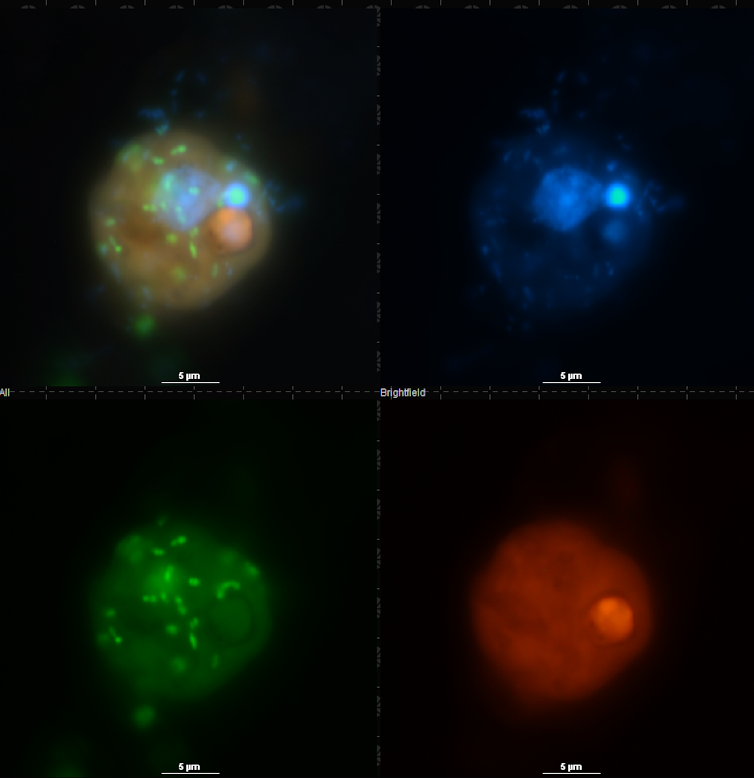

Nous devons donc commencer à étudier les stratégies du mixoplancton en fonction des conditions. Nous pouvons réaliser des expériences d’ingestion en introduisant des bactéries marquées à l’aide d’un colorant fluorescent dans des communautés isolées de phytoplancton. Ces bactéries peuvent être suivies dans les cellules de mixoplancton et identifiées à l’aide d’instruments spécialisés.

Nous pouvons également utiliser des colorants fluorescents qui se lient à l’ADN bactérien dans les cellules du mixoplancton. Ces approches nous permettront de mieux comprendre les diverses stratégies d’alimentation du mixoplancton.

Accélération des changements climatiques

Nous avons aujourd’hui des raisons de penser que les températures élevées associées aux changements climatiques favoriseront le mixoplancton au détriment du phytoplancton purement photosynthétique. D’une manière générale, cela peut faire en sorte que la réduction du CO2 dans l’atmosphère par le phytoplancton serait annulée par une éventuelle participation à l’augmentation du CO₂.

Il s’agit là d’un autre cycle de rétroaction qui pourrait résulter des bouleversements dans la biosphère de la Terre et qui contribuerait à accélérer davantage les changements climatiques. Le comportement alimentaire apparemment banal de ces microbes minuscules présents dans les lacs et les océans pourrait avoir des conséquences à l’échelle mondiale.